在支付生态创新浪潮下,跨账号付款与三方支付正重构资金流转模式,通过打通多账户体系,用户可实现A平台余额向B平台商户的直达支付,而第三方支付机构凭借牌照优势扮演"资金管道工",以虚拟账户体系完成不同主体间的自动分账、延时结算等操作,头部平台通过API接口将支付能力嵌入场景,如电商平台支持用户用社交账户余额付款,同时利用担保交易解决信任问题,值得注意的是,这类模式需严格遵循央行85号文关于支付接口不得外包的规定,并防范二清风险,当前创新集中在跨境支付、供应链金融等领域,未来或出现更多"支付即服务"的轻量化解决方案。(198字)

为什么跨账号付款这么火?

你有没有遇到过这样的情况?朋友找你借钱,但你们用的不是同一个支付平台;或者公司需要给多个供应商付款,但每个供应商的收款账号都不一样,这时候,跨账号付款就成了刚需。

近年来,随着移动支付和金融科技的快速发展,支付宝、微信支付、银联等第三方支付机构纷纷推出了跨账号支付功能,让资金流转变得更加灵活,它们是如何实现的?背后的技术逻辑和风控策略又是什么?我们就来深入聊聊这个话题。

什么是跨账号付款?

跨账号付款(Cross-Account Payment),简单来说就是资金可以在不同用户的支付账户之间直接流转,而无需依赖传统的银行转账或提现操作。

- 支付宝的“转账到支付宝”(输入对方手机号或邮箱即可完成支付)

- 微信支付的“向银行卡转账”(支持跨行、跨支付机构转账)

- 银联的“云闪付”跨行转账(不同银行的账户间直接划转)

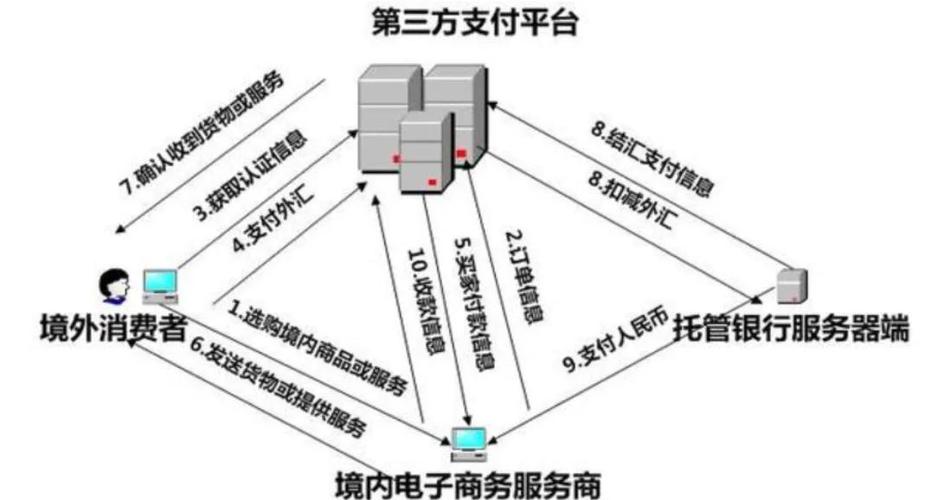

这些功能的核心,就是第三方支付机构(如支付宝、微信支付)作为中介,协调不同账户之间的资金流动。

三方支付如何实现跨账号付款?

账户体系:虚拟账户 vs. 银行账户

第三方支付平台的账户体系通常分为两种:

- 虚拟账户(如支付宝余额、微信零钱):资金存储在支付机构内部,不直接进入银行体系。

- 银行账户(绑定的银行卡):资金直接与银行系统对接。

跨账号付款的关键在于如何打通不同账户之间的壁垒。

清算机制:T+0 vs. T+1

- T+0(实时到账):支付机构垫资,资金即时到账(如微信、支付宝的“秒到”功能)。

- T+1(次日到账):资金通过银行清算系统处理,次日到账(如部分银行转账)。

跨账号付款通常采用T+0模式,以提升用户体验,但支付机构需要承担一定的垫资风险。

风控策略:如何防止欺诈和洗钱?

由于跨账号付款涉及资金流转,支付机构必须建立严格的风控体系:

- 身份验证(实名认证、人脸识别)

- 交易限额(单笔/单日转账上限)

- 异常交易监测(如高频大额转账触发风控)

- 反洗钱(AML)机制(监控可疑资金流动)

支付宝的“大额转账”可能需要额外验证,而微信支付对陌生账户的转账会进行风险提示。

跨账号付款的典型应用场景

个人转账:朋友间AA制、红包、还款

- 微信的“转账到微信”

- 支付宝的“转账到支付宝”

企业支付:工资发放、供应商结算

- 支付宝的“企业账户批量付款”

- 微信支付的“企业付款到零钱”

电商平台:跨商户结算

- 淘宝的“担保交易”(买家付款给支付宝,确认收货后资金划转给卖家)

- 拼多多的“拼团支付”(资金在不同用户间流转)

技术实现:跨账号付款的底层逻辑

支付路由(Payment Routing)

支付机构需要判断:

- 收款方是同一支付平台账户(如支付宝→支付宝)?

- 还是跨银行账户(如支付宝→工商银行)?

如果是后者,支付机构需要通过银联/网联进行清算。

资金池管理

支付机构通常会设立备付金账户(在央行监管下),用于临时存放用户资金,确保跨账号转账的流动性。

协议支付(快捷支付)

用户授权支付机构直接从银行卡扣款,避免多次输入密码,提升跨账号支付效率。

未来趋势:更开放、更智能的跨账号支付

- 开放银行(Open Banking):银行与第三方支付机构数据互通,让跨账号支付更便捷。

- 区块链支付:去中心化转账,降低跨境支付成本(如Ripple、Stablecoin)。

- AI风控:利用机器学习识别欺诈交易,提升安全性。

跨账号付款,让资金流动更自由

从个人转账到企业结算,跨账号付款已经成为现代金融的基础设施,第三方支付机构通过技术创新和严格风控,让资金流转变得更加高效、安全,随着开放银行和区块链技术的发展,我们可能会看到更智能、更无缝的支付体验。

那么问题来了:你平时最常用的跨账号付款方式是什么?有没有遇到过转账失败的情况?欢迎在评论区分享你的经历! 🚀

本文链接:https://ldxp.top/news/4523.html