在数字化支付时代,支付结算报表作为财务管理的核心工具,正面临效率与隐私的激烈博弈,实时数据整合与自动化处理大幅提升了结算效率,助力企业快速决策;敏感交易信息的集中暴露增加了数据泄露风险,用户隐私保护成为焦点,监管机构要求报表在满足透明度的同时嵌入脱敏技术,而企业则需在合规框架下平衡运营效率与数据安全,新兴的隐私计算技术(如联邦学习)试图通过"数据可用不可见"破解这一困局,但技术成本与算力需求仍制约其普及,这场博弈的胜负,将直接决定未来支付生态的信任基础与发展方向。

数字时代的"双刃剑"

在数字经济高速发展的今天,支付结算报表已成为企业、银行乃至个人财务管理的核心工具,它既是财务透明化的象征,又是数据隐私的潜在威胁,当我们在追求高效、精准的报表生成时,是否忽视了背后的限制与风险?

"为什么你的每一笔交易,都可能成为别人的商业情报?"

"为什么银行能秒出报表,而你却要等三天?"

这些看似矛盾的现象,恰恰揭示了支付结算报表背后的深层博弈——效率与隐私、合规与自由、自动化与人为干预的激烈碰撞。

支付结算报表的生成条件:效率至上的背后

数据整合:从碎片化到结构化

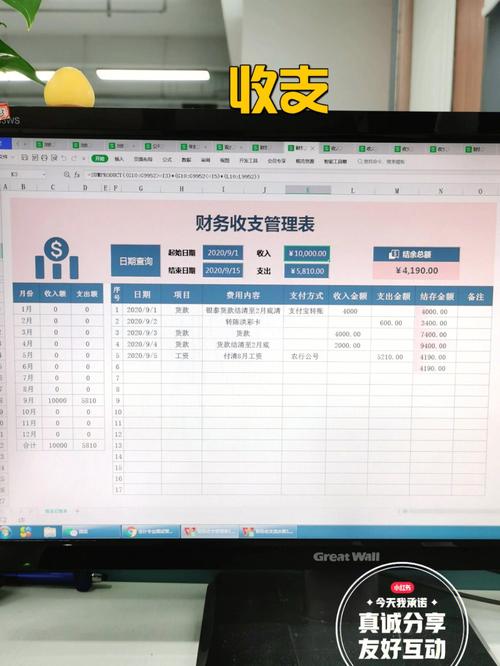

支付结算报表的核心在于数据的整合,无论是银行流水、企业财务系统,还是第三方支付平台(如支付宝、微信支付),数据必须经过清洗、归类、计算,最终形成可读性强的报表。

- 自动化技术:AI、RPA(机器人流程自动化)的应用,让报表生成从"人工手动"迈向"秒级响应"。

- API接口:开放银行(Open Banking)趋势下,金融机构通过API实时共享数据,提升报表生成效率。

争议点:

- "你的数据,到底属于谁?"

银行和支付机构在整合数据时,是否真正获得了用户的授权? GDPR(欧盟通用数据保护条例)和中国的《个人信息保护法》都强调数据主权,但在实际操作中,用户往往在不知情的情况下"被共享"数据。

合规要求:监管的紧箍咒

支付结算报表不仅是企业内部工具,更是监管机构(如央行、银保监会、税务局)的重点关注对象。

- 反洗钱(AML):大额交易、异常支付必须上报。

- 税务合规:企业需提供完整的交易流水,否则可能面临稽查。

反差现象:

- "为什么企业报表要等3天,而银行风控却能实时拦截?"

银行可以利用实时数据分析风险,但企业生成合规报表却需要层层审批,效率低下。

支付结算报表的限制:隐私与效率的拉锯战

数据隐私:谁在窥探你的交易?

支付结算报表涉及大量敏感信息:

- 个人消费习惯(你每天买什么?)

- 企业资金流向(你的供应商是谁?)

争议案例:

- 某支付平台被曝"大数据杀熟":通过分析用户交易数据,对不同用户展示不同价格。

- 银行员工私下售卖客户流水:2020年,某银行员工因违规查询并出售客户交易记录被判刑。

核心矛盾:

- "便捷的代价,是让渡隐私?"

用户希望报表快速生成,但又不希望数据被滥用,如何在两者之间找到平衡?

技术限制:系统兼容性成绊脚石

- 跨平台数据难以互通:支付宝、微信、银联、各家银行的系统标准不一,导致企业财务人员需要手动对账。

- 历史数据迁移困难:旧系统数据无法直接导入新系统,影响报表的完整性和准确性。

讽刺现实:

- "AI能写诗,却解决不了你的对账问题?"

尽管AI技术突飞猛进,但支付结算领域的数据孤岛问题依然严重。

未来趋势:如何在效率与隐私之间找到平衡?

区块链:让数据既透明又安全?

- 分布式账本技术:交易记录不可篡改,且可追溯。

- 智能合约自动生成报表:减少人为干预,提升效率。

但问题仍在:

- "区块链能防黑客,但能防内部泄密吗?"

技术可以保障数据安全,但人为因素(如内部员工泄露)仍是隐患。

隐私计算:数据可用不可见

- 联邦学习(Federated Learning):在不共享原始数据的情况下进行联合分析。

- 同态加密:数据在加密状态下仍可计算,确保隐私安全。

未来展望:

- "未来的支付报表,会不会连银行都看不到你的数据?"

如果技术成熟,用户或企业可以自主控制数据访问权限,真正实现"我的数据我做主"。

效率 or 隐私?这是一个伪命题

支付结算报表的生成条件与限制,本质上反映的是数字时代的核心矛盾——我们想要更快的服务,但又害怕失去控制权。

"当你的每一笔交易都被记录,你是更安全,还是更透明?"

"当AI能自动生成报表,财务人员会不会失业?"

这些问题没有标准答案,但可以确定的是:未来的支付结算,必须在效率与隐私之间找到新的平衡点,否则,我们可能会陷入一个"数据透明即监控,数据封闭即低效"的怪圈。

你的选择是什么?是拥抱效率,还是捍卫隐私?

本文链接:https://ldxp.top/news/4522.html