自动续费作为一种便捷的支付模式,近年来在各类订阅服务中广泛应用,但其引发的争议日益凸显,部分用户因遗忘或操作复杂导致“被动扣费”,质疑平台通过默认勾选、模糊提示等手段设置“消费陷阱”,发卡平台与商户的兼容机制存在漏洞,例如部分平台允许商户绕过明确提醒义务,甚至限制用户退款权限,进一步激化矛盾,业内人士指出,自动续费本质上应是双赢服务,但部分企业为追求留存率滥用规则,损害用户知情权和选择权,多地消协已呼吁加强监管,要求平台优化取消流程、强化事前告知,而用户也需提高警惕,避免陷入“自动扣费”纠纷,这场争议的核心,实则是商业效率与消费者权益之间的平衡博弈。 ,(字数:198)

自动续费的"便利性神话":用户真的需要吗?

自动续费功能最早由Netflix、Spotify等国际巨头推广,其核心理念是减少用户手动操作的繁琐,确保服务不间断,对于高频使用的刚需产品(如流媒体、云服务),这一功能确实能带来便利,随着市场竞争加剧,越来越多的商家将自动续费作为"默认选项",甚至在用户不知情的情况下开启。"无感扣款"成为行业潜规则,而用户往往在收到账单时才恍然大悟。

争议点:

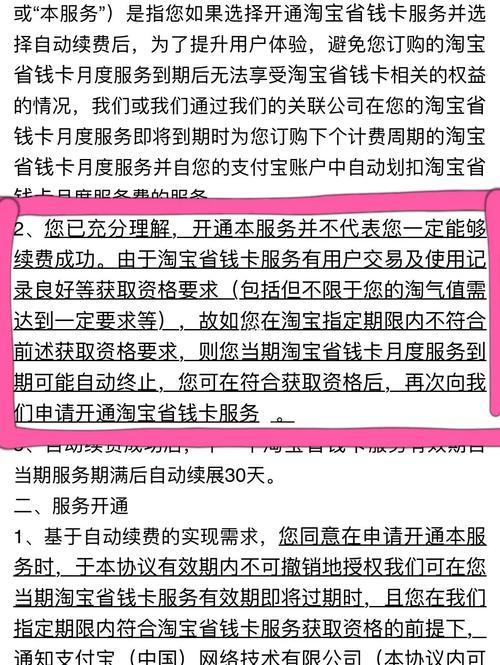

- "默认勾选"是否侵犯用户知情权? 许多平台在用户首次订阅时,将自动续费设置为默认开启,甚至通过复杂的UI设计让取消选项难以找到。

- "免费试用"变"自动扣费"的套路:部分平台以"首月0元"吸引用户,却在试用期结束后直接扣款,用户若未及时取消,就会被动续费。

用户声音:

"我只是想试用一个月,结果被连续扣了半年费用,根本不知道什么时候开通的自动续费!"——某社交媒体上的投诉帖

发卡平台的兼容机制:技术便利还是商业共谋?

发卡平台(如支付宝、微信支付、国际信用卡机构)作为支付通道,其自动续费模块的兼容性直接影响商家的扣款成功率,为了提高支付体验,许多发卡平台优化了"无感支付"技术,

- Token化支付:存储用户卡信息,避免每次输入卡号。

- 智能风控放宽:对高频小额订阅扣款降低拦截率。

- 跨平台兼容:确保不同商家的订阅服务能顺利扣款。

这种技术优化是否过度倾向于商家,而忽视了用户权益?

反差现象:

- 发卡平台的风控双标:对于盗刷行为,支付平台往往反应迅速;但对于"自动续费"的争议扣款,却常以"已授权"为由拒绝退款。

- 商家的"扣款优先"策略:部分平台在用户余额不足时,仍会多次尝试扣款,甚至通过短信、邮件催促充值,而非主动终止服务。

行业潜规则:

"高续费率是衡量订阅业务健康度的重要指标,因此技术层面会尽量降低扣款失败率。"——某支付平台产品经理匿名透露

用户维权困境:取消难、退款更难

尽管多地消协和监管部门已对"自动续费"乱象提出整改要求,但用户在实际操作中仍面临诸多障碍:

(1)取消流程复杂化

- 部分平台要求通过PC端网页取消,App内不提供入口。

- 取消步骤隐藏极深,如需点击"会员权益"-"更多设置"-"关闭自动续费"等多层菜单。

(2)退款机制不透明

- 许多平台规定"已扣款项不予退还",即使用户在扣款后立即申请取消。

- 国际信用卡争议处理周期长,部分发卡行对订阅扣款争议支持有限。

(3)监管滞后于技术发展

- 目前法律仅要求"显著提示",但未对取消流程、退款规则等细节作出硬性规定。

- 跨境订阅服务的监管盲区:如国外平台扣款,国内用户维权难度更大。

用户应对策略:

- 定期检查银行卡/支付平台的"自动扣款"列表。

- 使用虚拟信用卡或单次支付卡,避免长期授权。

- 争议扣款可向支付平台或消协投诉,部分案例能获优先处理。

未来趋势:自动续费会消失吗?

随着用户权益意识的觉醒和监管的加强,自动续费模式可能面临以下变革:

(1)更严格的默认设置限制

- 欧盟《数字服务法》已要求"默认选项不得损害用户利益",中国也可能跟进类似政策。

- 平台或需在扣款前二次确认,而非静默执行。

(2)发卡平台的"用户保护模式"

- 部分支付机构开始提供"订阅管理仪表盘",让用户统一管理所有自动续费服务。

- 风控系统可能对高频扣款增加拦截提示。

(3)商家的"价值回归"

- 单纯依赖自动续费"薅羊毛"的商业模式难以为继,优质服务才是留存关键。

- 部分平台已推出"灵活续费"选项,如按季度付费、随时暂停等。

自动续费不应是"沉默的收割机"

自动续费技术的初衷是提升效率,而非成为商家的"利润密码",发卡平台作为关键环节,应在兼容性与用户保护之间找到平衡,对于用户而言,既要享受技术便利,也需保持警惕,避免成为"无感支付"的牺牲品。

你怎么看?

- 支持自动续费,确实方便?

- 还是认为应该全面取消,回归手动支付?

欢迎在评论区分享你的经历和观点!

本文链接:https://ldxp.top/news/4421.html